【我与曲园共奋进·第18期】

地理与旅游学院李宝富团队在国际知名期刊发表研究成果

供稿:地理与旅游学院 |

审核:苏占兵 |

发布:2025/05/07

有一种行动诠释着追求卓越,有一种力量激扬着共铸荣光。党委宣传部推出《我与曲园共奋进》栏目,把镜头聚焦取得优异成绩的师生,展示曲园人不懈奋进的足迹。本栏目主持人、新闻中心副主任李文振欢迎您提供新闻线索(电话0537-4455680)。

近期,博鱼·体育,博鱼(中国)地理与旅游学院李宝富教授团队连续在Nature旗下Top期刊npj Climate and Atmospheric Science(JCR Q1区,IF=8.5)和国际知名期刊Environmental Research Letters(JCR Q1区,IF=5.8)上发表最新研究成果,为防范亚洲高山区水文灾害风险和应对气候变化提供了科学支撑。

李宝富,曲阜师大地理与旅游学院教授、博士生导师,泰山学者青年专家,山东省优秀青年科学基金获得者,山东省高校青创人才引育计划创新团队带头人,黄河生态研究院副院长;主要从事气候变化与生态水文研究,以第一/通讯作者在Nature Communications、npj-CAS、JGR-Atmospheres、地理学报等国内外知名期刊发表学术论文50余篇;主持国家科技部基础资源调查专项课题、国家自然科学基金面上项目、青年项目、山东省优青等国家和省部级纵向项目9项;首位获山东省自然科学奖二等奖、山东省高校青年教师教学比赛二等奖、中国科学院院长奖等奖励;兼任国际水文科学协会中国委员会遥感分会(CNC-IAHS-CRS)委员,中国地理学会黄河分会委员,中国气象学会冰冻圈与极地气象专业委员会委员。

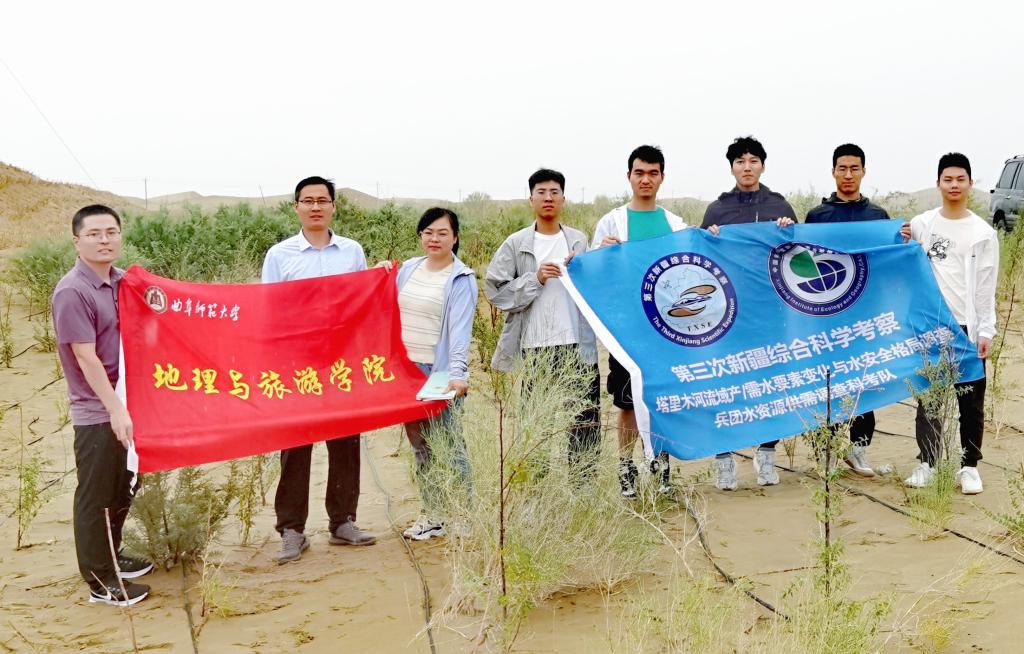

李宝富教授(左二)带队开展科考

“亚洲高山区作为世界‘第三极’,是黄河、长江等众多大型河流的发源地,为亚洲十余个国家提供淡水及其他生态系统服务。”李宝富教授介绍说,该区生态系统却十分脆弱,对全球变化响应异常敏感。在全球变暖背景下,雪面降雨事件(Rain-on-Snow, ROS)的频率和强度随之发生改变,但其对亚洲高山区水文灾害风险的影响程度尚不明确。

针对这一科学问题,李宝富教授团队依托中国-比利时地理信息联合实验室(Sino-Belgian Joint Laboratory for Geo-information),与中国科学院新疆生态与地理研究所开展深入合作,系统剖析了亚洲高山区雪面降雨事件的时空分布特征、驱动机制及洪水风险(图1)。结果表明,亚洲高山区ROS天数以0.31d/10a的速度减少,且发生时间普遍提前。低海拔地区ROS的减少主要是由于积雪天数减少,而在高海拔地区ROS天数的增加主要与降雨天数的增加有关。ROS洪水事件显著加速了融雪进程,高积雪量地区的融雪速率是低积雪量地区的2.83倍,这对雨雪混合洪水构成了巨大威胁。该研究成果发表在Nature旗下Top期刊npj Climate and Atmospheric Science(原文链接:https://www.nature.com/articles/s41612-025-00943-y),为黄河流域源区等山地生态系统防洪减灾提供了科学依据。

图1 亚洲高山区雪面降雨洪水事件频率空间分布

“在全球温升、积雪减少背景下,近20年亚欧大陆中部秋季气温却在降低,相应地秋季积雪也明显增加。”李宝富教授认为,积雪-反照率反馈作为全球气候系统中最重要的反馈之一,其对亚欧大陆秋季降温的影响研究有待深入。针对这一科学问题,李宝富教授团队构建了适用于亚欧大陆中部的WRF气候模式,模拟分析了2004-2020年该地区秋季气温和积雪时空变化特征;基于控制性试验和敏感性试验,定量评估了积雪变化对秋季降温的贡献率;并从辐射分量和能量通量的角度,解析了积雪变化对秋季气温波动的影响机理。结果表明,近20年来,亚欧大陆中部地区的秋季积雪覆盖率呈明显增加趋势,速率为5.35%/10a。积雪增加对秋季降温的贡献率为21.5%。积雪增加导致净短波辐射减少,是积雪降温效应的主要作用机制(图2)。该研究成果发表在国际知名期刊Environmental Research Letters(原文链接:https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/add02a),促进了对全球气候系统演变的认识,为气候变化应对提供了科学支撑。

图2 2004-2020年亚欧大陆秋季积雪引起的气温变化及其与积雪引起的净短波辐射变化的关系

“推动学科交叉融合,主动服务黄河流域生态保护和高质量发展、生态文明建设等国家战略是我们的责任所在。”李宝富教授说,地理学作为一门兼具自然科学与社会科学属性的交叉性学科,具有响应国家战略需求的独特优势。他和研究团队坚持立足地理学,不断深入探索与大气科学、生态学、水文学、遥感科学与技术等多学科交叉研究,先后与中国科学院、北京师范大学、中国气象科学研究院、根特大学、Dartmouth College等国内外高校或科研单位建立了合作关系,持之以恒开展气候变化应对研究,既服务了经济社会可持续发展,也探索了响应人类命运共同体建设的科研实践。